La Pie Bavarde

La pie bavarde (Pica pica), est l'une des grandes espèces de corvidés les plus connues. Elle est aussi connue sous le nom d'ageasse ouagasse (dialecte poitevin), agache (en picard) ajaça (occitan limousin) dans le sud-ouest de la France, ou encore d'agace (agaça) enProvence1, Gascogne, Guyenne. Les pies peuvent aisément être identifiées grâce à leur morphologie et à leur plumage noir et blanc caractéristique. Il existe 13 sous-espèces de pie bavarde.

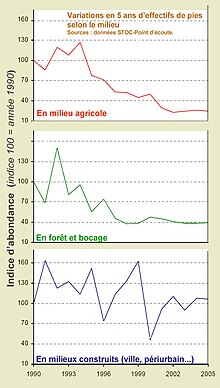

En Europe, dans un contexte de changement écologique rapide des paysages (remembrements agricoles, intensification agricole, perte denaturalité des paysages ruraux, artificialisation des sols agricoles2 et des lisières forestières, fragmentation écopaysagère, usage croissant de pesticides...) - pour une partie des populations de laridés ou l'étourneau sansonnet - les ornithologues assistent depuis la fin du xxe siècle à un net changement de comportement, de démographie et dynamique des populations et d'habitat et répartition spatiale chez cette espèce. En Europe de l'Ouest, et notamment en France, elle tend à fortement régresser dans les campagnes et à devenir plus urbaine et péri-urbaine. Cela modifie l'écologie de l'espèce via les phénomènes de compétition, prédation, ressources alimentaires3,4, piégeage qui la concernent, en suscitant des controverses sur le statut à accorder à l'espèce en ville, dans le cadre de l'écologie urbaine ou dans les milieux ruraux où elle est encore fréquemment piégée et tuée, comme d'autres corvidés dans les campagnes alors qu'elle y a beaucoup régressé et qu'à ce jour, « l’impact écologique de la pie n’a jamais été prouvé sérieusement bien qu’il soit la principale justification du contrôle des populations ». C'est une espèce qui fait preuve de capacités d'adaptation à l'anthropisation des paysages5,6, mais non au piégeage (F. Chiron a « montré que la régulation en France était une cause majeure du déclin des effectifs »7). De plus, des expériences scientifiques d'évaluation des impacts du piégeage (dit "retrait expérimental") de pies ont montré que ce piégeage n'avait pas d'effets positifs marqués sur la communauté des oiseaux considérés comme "victimes" de la prédation des pies.

Caractères d'identification morphologiques

La pie bavarde arbore un plumage noir sur le dessus du corps, au niveau de la tête, de la poitrine et de la partie sous-caudale, et blanc au niveau du ventre, des flancs, des rémiges primaires et à la base des ailes. Le plumage noir montre des reflets métalliques, bleuâtres sur les ailes, violacés sur le corps et la tête, et verdâtres sur la queue, dus à une iridescence des plumes. Le bec est noir, de même que les pattes et l'iris des yeux.

Cet oiseau d'assez grande taille (de 44 à 56 cm de longueur8) est doté d'une longue queue (de 20 à30 cm). L'envergure varie de 52 à 60 cm et le poids de 190 à 250 g9. Le mâle est légèrement plus grand que la femelle, mais il n'existe pas de réel dimorphisme sexuel chez cette espèce. La coloration des ailes peut donner une indication de l'âge de l'individu9.

Durée de vie, taux de survie

Sa durée de vie est de 15 ans, ce qui est un score moyen (pour un oiseau) mais sa longévité maximale connue est de 21 ans et 8 mois10.

Selon un suivi basé sur 536 adultes bagués, le taux annuel de survie des adultes a été estimée à 0.7011.

La survie juvénile (survie la première année de vie) varie plus fortement selon les années et les contextes. Il a été estimée à 0.2212

Comportement

Comme pour beaucoup d'autres espèces dites "banales" et proches de l'Homme, bien que cet oiseau ait été très commun dans toute l'Europe, qu'il ait imprégné l'imaginaire collectif (contes, chansons, histoires et anecdotes)5,13 et qu'il présente`, comme tous les corvidés un intérêt éthologiquemanifeste en raison d'importantes facultés d'apprentissage et d'adaptation, il a peu été étudié avant les années 1980 où une importante monographie (« The magpies ») a été publiée par Tim Birkhead (1991)5.

Locomotion

Son vol semble parfois incertain (en feston) mais en ligne droite ; sa marche est un peu saccadée, avec souvent la queue levée et par succession de petits bonds.

Régime alimentaire

La pie bavarde est omnivore : son régime alimentaire peut varier14, mais est essentiellement constitué :

- d'invertébrés (vers, limaces, insectes...) qui constituent plus de 80 % de l'alimentation des jeunes et des adultes (Balança 1984), et près de 100 % de celle des poussins5 ;

- de fruits et graines diverses ;

- d'œufs (pris dans les nids de passereaux) ;

- de poussins d'autres oiseaux (2 % du régime alimentaire au printemps/été)3 ;

- détritus d'origine humaines (surtout en ville, où elle a parfois appris à percer les sacs poubelles) ;

- charognes (ex : animaux écrasés sur les routes) ;

- petits vertébrés, occasionnellement (petits rongeurs, dont le campagnol, lézards : moins de 1 % des proies) ;

La proportion de ces aliments varie selon leur disponibilité dans le territoire de chaque pie15,3,16. Elle mange essentiellement au sol, et des proies animales en été. Une hypothèse est qu'elle pourrait profiter des gazons régulièrement entretenus et des basses strates dégagées des parcs urbains, en bénéficiant de proies plus visibles et accessibles, mais ceci n'est pas confirmé par les études faites en Île-de-France9.

Une étude suédoise a démontré17 qu'un accès à une nourriture plus abondante et plus riche (poisson mis à disposition par les expérimentateurs) avant et lors de la période de reproduction améliorait la santé et le succès de reproduction des individus qui en bénéficiaient (construction plus précoce du nid, ponte plus précoce, œufs plus lourds, meilleure succès d'incubation et nombre plus élevé d'oisillons que chez les pies-témoins ne bénéficiant pas de ces apports)17. Dans ce cas, les différences entre succès de reproduction semblent pouvoir être attribuées à la prédation (par les corneilles Corvus cornix L)17.

Par contre le fait d'offrir de la nourriture accessible dans une zone non choisie comme territoire par les pies (dans l'espoir d'induire une réoccupation du site) ne les a pas amenées à venir s'y nourrir17.

Cette étude a conclu que la pénurie alimentaire semble être (en Suède au moins) le facteur de mortalité le plus important pour cette espèce17.

On a par ailleurs montré chez la pie que les pontes tardives ou de remplacement d'une couvée ayant échoué produisaient des poussins avec uneimmunocompétence diminuée18.

Remarque : Il semble que le nom du genre de la pie, associé à la tendance à chaparder tout ce qui brille sans être mangeable, soit à l'origine de l'emploi du terme pica pour désigner précisément un trouble du comportement consistant à ingérer des substances non alimentaires.

Impacts en termes de prédation

Plusieurs études ont suggéré, en milieu rural, que la croissance des populations de corvidés (corneilles surtout) aurait pu contribuer au déclin des oiseaux nichant au sol ou dont les nids ouverts sont facilement attaqués19,20,20. À l'encontre des autres corvidés, la pie, quant à elle, montre une dextérité remarquable pour se faufiler dans les haies et buissons épineux denses (aubépine, prunellier...) où elle cause des ravages dans les nids de passereaux inféodés à ces milieux (fauvettes, gobe-mouches, mésanges, chardonneret, rouge-queue noir, bouvreuil pivoine, pies-grièches...). Ainsi, en milieu rural, en période de reproduction et donc de prédation envers les passereaux, on peut observer un couple de pies, à moins de 500 m de son nid, « ratisser » systématiquement de bout en bout une haie d'épines de 100 à 300 m de long ou parcourir de branche en branche tout le volume d'un buisson épineux à la recherche de couvées ou nichées. La pression de prédation pourrait être plus forte en ville en raison de la fragmentation du milieu21.

La pie jacasse. Les vocalisations de la Pie bavarde sont variées, mais toujours un peu nasales et rauques, et parfois un peu gémissantes. Le cri d'alarme est un « tché-tché-tché-tché... » en séries rapides et prolongées ; le cri de conversation est un « tcha-ka ! » ou « tchia-tcha » claquants.

Comme d'autres corvidés, la pie bavarde, de nature grégaire (en particulier l'hiver), est une espèce bruyante et peu farouche qui aime à vivre dans le voisinage de l'Homme6 et semble apprécier, et de plus en plus, nicher près des habitations et dans les espaces verts où elle atteint ses plus fortes densités3,22. Elle semble y trouver des habitats ouverts et faciles à prospecter (pour la nourriture) et peut-être une protection contre les rapaces et prédateurs.

Si elle sait être méfiante et discrète en cas de danger, c'est également un oiseau extrêmement curieux et attiré par les objets brillants ; ce comportement est sans doute à l'origine de sa réputation de voleuse.

La pie est un oiseau très sédentaire, plutôt fidèle à son nid (occupé toute l'année ou à chaque printemps5) et très territorial en période nuptiale, mais plus social en période inter-nuptiale, où il est capable de se rassembler en petits groupes et de former la nuit des dortoirs de quelques dizaines à une centaine d'individus. Ces dortoirs, parfois bruyants en début de soirée, contribuent à l'impression d'abondance que donnent les pies. D'une année à l'autre, si des adultes reproducteurs se dispersent, c'est à faible distance (dans le même territoire, ou dans un territoire jouxtant le précédent pour 95 % des pies se déplaçant)23,24 et, selon Eden, ces stratégies de déplacement ne changent pas dans le temps pour une même pie (Eden, 1987). De même la dispersion des juvéniles est souvent faible (moins de 500 m souvent pour les oiseaux facilement observables) : en moyenne à plus de 2,1 km pour les adultes et jusqu'à 7,9 km pour les juvéniles selon une étude anglaise basée sur les reprises de bagues25 Ce sont des distances faibles pour des adultes, mais, pour les juvéniles, comparables aux distances parcourues par ceux d'autres espèces urbaines comme le pigeon ramier et la corneille noire (compétiteur principal, plus grand et plus lourd, qui mange des œufs de pies, et leur volent des branchettes de nids, voire - parfois - tuent des pies adultes9. Cependant quand les corneilles attaquent les pies, elles dépensent beaucoup d'énergie, et il n'est pas démontré qu'elles ont un impact important sur la démographie des pies.

En milieu urbain, la pie semble encore plus sédentaire : les données récentes de Seine-Saint-Denis ont confirmé le caractère exceptionnel des déplacements de pies entre espaces verts (« Sur près de 500 pies baguées en 3 ans dans les parcs de Seine-Saint-Denis, seulement 4 ont été revues dans des parcs différents du lieu de leur baguage. Aucune ne fut contrôlée ou retrouvée morte en dehors des parcs. »9).

On pourrait penser ou espérer que les excédents de populations urbaines puissent réalimenter les populations rurales, mais les données de baguage et 16 ans de suivi STOC montrent que non26. L'hypothèse que des individus ruraux investissent les zones urbanisées demande à être mieux étudiée, mais est parfois contestée5 ou ne concernerait qu'un nombre d'individus assez faible.

Le territoire d'un couple de pie s'étend sur 1 à 2 hectares en ville, mais peut être chevauché par d'autres territoires de pies, notamment dans les parcs urbains. Il peut atteindre 4 à 5 ha en moyenne dans des habitats plus naturels27,23. Dans tous les cas, cette aire peut être parfois partagée avec d’autres couples ou avec des pies non reproductrices. Cette territorialité est l'un des facteurs d'autorégulation des populations (Wilson 1975). Dans un parc urbain, les pies adultes qui ne trouvent plus de place pour fonder un couple ne se reproduisent pas. Ainsi, selon l'importance des populations, ce sont de 5 à 60 % des effectifs adultes5 qui ne participent pas à la reproduction5. Ces pies (ainsi que les jeunes de l'année déjà indépendants) ne sont pas occupées à la surveillance du nid et des petits et elles sont bien plus mobiles, pouvant prospecter des zones atteignant 18 ha23. Elles peuvent occasionnellement remplacer l'un des membres d'un couple (Newton 1998).

Les pies ne migrent qu'exceptionnellement mais quelques déplacements de plusieurs centaines de kilomètres ont été mis en évidence par le suivi d'individus bagués lors de grandes vagues de froid en ex-URSS5 et quelques observations montrent de possibles traversées de la Méditerranée28.

Intelligence

Le cerveau des oiseaux commence à être mieux compris29, et ses performances réévaluées30. La pie bavarde est dotée d'un cerveau proportionnellement plus important que celui de beaucoup d'autres oiseaux. C'est l'un des oiseaux qui mémorise bien son environnement et les endroits où il peut trouver à manger, y compris dans des cachettes où il a pu accumuler de la nourriture31. C'est l'un des oiseaux les plus intelligents : l'individu de l'espèce, à l'instar du corbeau, possède une capacité d'apprentissage qui en fait un oiseau capable de s'adapter à de nombreux changements de l'environnement. Il est ainsi capable de stratégie de groupe (face à un prédateur tel que le chat) et est le premier des oiseaux à avoir été (pour certains spécimens) capable d'avoir conscience de se voir dans un miroir, dans le fameux « test du miroir » pratiqué par les éthologues32 et réputé démontrer une conscience de soi (comme c'est le cas pour l'Homme, le chimpanzé33,34, le gorille35,36, l'orang-outan37, le chimpanzé pigmé38, le dauphin39 ou l'éléphant40). Il peut avertir ses congénères d'un danger et peut apprendre à ses petits une partie de ce qu'il a appris lui-même [réf. souhaitée] et peut-être faire preuve d'empathie41. Des pies ont même été observées en train "d'organiser des funérailles". Les pies se sont tenues près du cadavre et lui ont même apporté de l'herbe42.

Reproduction

Dès février, chaque couple défend un territoire et construit un ou plusieurs nids, le plus souvent en hauteur et près du tronc dans des arbres, occasionnellement plus bas (buissons). D'autres supports peuvent être adoptés (pylônes en particulier). Un seul nid recevra la ponte. Le nid, qui comporte en son centre une coupe de terre gâchée, est constitué de branchettes et renforcé de crins et de brindilles ; dans la plupart des cas, il est surmonté par une sorte de dôme. Parfois, le nid est en outre décoré d'objets brillants par lesquels la pie bavarde est attirée [réf. souhaitée].

(voir ci-dessous l'article sur sa réputation de kleptomanie). Sa forme, ronde ou ovoïde, peut être confondue de loin avec une boule de gui.

La femelle pond de trois à dix œufs qu'elle couve seule durant un peu moins de trois semaines. Après l'éclosion, les petits restent au nid durant quatre semaines environ. Ils sont nourris par les deux parents. La pie bavarde ne se reproduit qu'une fois par an - sauf pontes dites de remplacement, à la suite d'échec de la nidification.

De manière générale, la qualité du territoire semble moins importer pour le succès de reproduction que l'état de santé du couple et la compétence du mâle pour apporter de la nourriture au nid44

La pie bavarde a une longévité moyenne de 16 ans [réf. souhaitée].

Le comportement maternel de la Pie femelle peut être détourné par le Coucou geai qui est un parasite spécialisé dans les nids de corvidés43; Le nid de pie est le plus choisi par le coucou épeiche (Clamator glandarius) pour y déposer ses œufs43.

Répartition et habitat

Aire de répartition

La pie bavarde, Pica pica, d'origine holarctique est commune dans toute l'Europe mais aussi en Asie, au nord-ouest de l'Afrique et en Amérique du Nord. L'espèce est plutôt sédentaire mais vagabonde en petits groupes en hiver.

Elle est nettement plus rare ou absente en altitude (ex : rare au-dessus de 1 000 m en Rhône-Alpes45) et est curieusement absente en Corse alors que des individus traversent parfois la Méditerranée. Elle est incluse dans les 30 espèces d'oiseaux les plus répandus en France mais elle est en France plus rare ou absente dans certaines zones chaudes et/ou montagneuses (Alpes Maritimes, Savoie ou en Aquitaine46 où les monocultures de pins ne semblent pas lui convenir.

Habitat, en forte évolution

La pie bavarde affectionne particulièrement les lieux riches en bosquets, les petits bois ainsi et - de plus en plus - les parcs et jardins des zones urbaines, les délaissés routiers et autoroutiers. Dans son aire de répartition, on la retrouve donc dans tous les types de milieux à l'exception des forêts denses. Elle est négativement affectée par la fragmentation écologique des paysages47. Elle bénéficie par contre des opérations de rénovations urbaine et de la périurbanisation qui lui offrent des paysages ouverts de parcs arborés.

Dans la seconde moitié du xxe siècle, la pie tend non pas à déserter les habitats ruraux profonds au profit des espaces verts urbains mais à avoir un taux de fécondité et de survie plus élevés en ville qu'à la campagne48,6, comme on le note aussi pour d'autres corvidés49,50,51,52. les données récentes disponibles confirment que « les fortes densités de pies en ville sont très probablement la conséquence de processus locaux combinant une meilleure fécondité à une meilleure survie des individus et non pas le résultat de déplacements d’individus »24.

Cette progression "urbaine" est récente : par exemple, la pie bavarde n'a été observée à Caen (Collette, 1989) et à Paris (Jarry, 1991) qu'à partir de la fin des années 1970. Elle était totalement absente de Paris au début du xxe siècle53 mais considérée comme en expansion dans la région qui était en forte urbanisation à partir des années 197054, parallèlement à une diminution de la densité de corneille noire (Corvus corone), laquelle est un prédateur des œufs ou des jeunes pies55. C'est un oiseau qui apprécie de nicher dans de grands arbres proches de zones ouvertes, arbres qui ont régressé dans les campagnes avec les remembrements et le recul des haies et du bocage. Le même constat est fait dans le nord de la Russie, en limite nord de son aire naturelle de répartition56. Les villes semblent lui offrir un nombre élevé de strates de nidification48 plus difficiles à trouver ou à exploiter dans les campagnes. Il est possible que les bulles de chaleur urbaines lui profitent aussi, combinées à la tendance au réchauffement climatique57 (ex : en Angleterre la date moyenne de ponte était plus précoce de 29 jours en 2003 qu'en 196658). De fortes densités urbaines (8 % environ du territoire en France) ne doivent pas cacher le déclin général des corvidés mis en évidence par les inventaires globaux d'espèces communes (Programme STOC en France)59.

Effectifs et tendances

Son statut actuel en France est celui d'Espèce commune, en déclin60.

- La population européenne nicheuse, selon les données disponibles a été estimée au début des années 2000 comprise entre 6.5 et 14 millions de couples9, avec une nette croissance des années 1970 à 1990 (+22,1 %) suivie d'un recul dans certains pays (France, Russie)9. Cependant « si la plupart des populations européennes sont stables ou en croissance entre 1990 et 2000, les effectifs de pays ‘clés’ comme la France et la Russie déclinent fortement », ce qui rend possible un déclin global de l’espèce, qui n'est cependant pas considérée comme menacée à cette échelle européenne61.

- En France, pour le grand public, après une augmentation des populations urbaines de pies avant 1990, une visibilité accrue de cette espèce dans les zones habitées a caché un déclin global très rapide de l'espèce ; la perte a été de 68 % des effectifs entre 1989 et 2001 selon le CRBPO, sur la base du suivi STOC62. La population totale serait d'environ 2.224.000 couples de pies (±29.0000), de plus en plus urbaines. Or, la part de la France dans la population européenne de pie est importante (d'environ 16 à 34 % du total européen nicheur selon les sources9). La pie n'est pas seule à subir un tel déclin : tous les oiseaux communs (100 espèces suivies par le programme STOCsont en régression en France (notamment ceux des milieux agricoles), avec une baisse moyenne d'effectifs de 10 % entre 1989 et 2001. mais ce déclin est beaucoup plus grave et rapide chez la pie que pour la moyenne des autres oiseaux, et en dépit d'apparences trompeuses. Les raisons pour lesquelles son taux de survie (moyenne et individuelle) diminue dans les milieux ruraux sont encore mal expliquées (pesticides, manque de nourriture et modifications des paysages pourraient peut-être y contribuer, de même que la pression de piégeage).

Date de dernière mise à jour : 05/07/2021

Ajouter un commentaire